Un chêne absorbe jusqu’à 150 kg de CO₂ par an, mais un bouleau, pourtant plus rapide à croître, stocke bien moins de carbone sur la même période. Les essences locales, souvent privilégiées pour leur résilience, se révèlent parfois moins efficaces que certaines espèces exotiques dans la séquestration du carbone.

Des programmes publics privilégient la diversité, tandis que des initiatives privées misent sur la monoculture de peupliers ou d’eucalyptus pour maximiser la captation de gaz à effet de serre. Certaines pratiques de plantation, présentées comme idéales pour l’environnement, s’avèrent contre-productives à long terme.

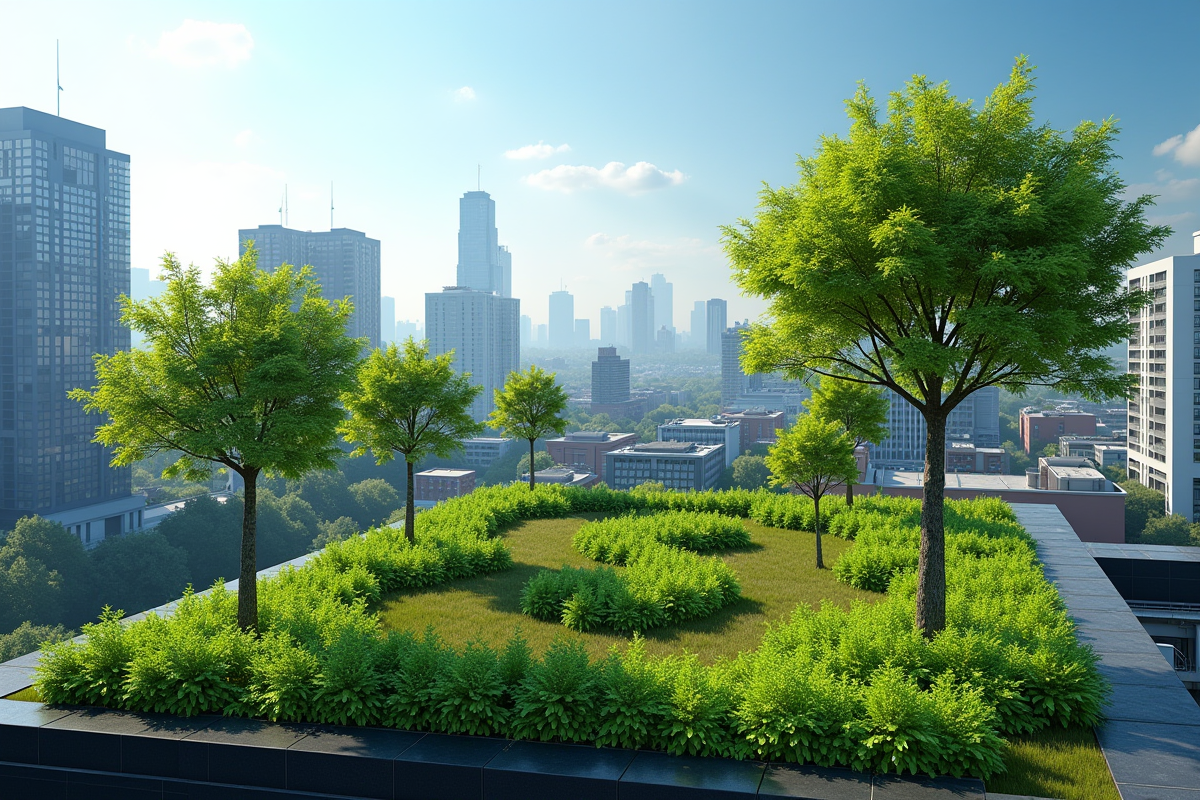

Le rôle essentiel des arbres face au réchauffement climatique

Les arbres ne se contentent pas d’embellir nos paysages : ils sont devenus des alliés stratégiques contre le réchauffement climatique. Leur capacité à absorber et stocker le dioxyde de carbone les place au cœur des politiques de réduction des émissions. Les forêts servent de véritables puits de carbone, captant une part significative des gaz à effet de serre générés par nos modes de vie. En France et en Europe, la gestion forestière évolue, portée par des chercheurs comme Francis Hallé, qui invitent à préserver la diversité des peuplements.

Mais l’action des arbres ne s’arrête pas à la séquestration du carbone. Ils régulent les cycles de l’eau, limitent l’érosion des sols, atténuent les écarts de température et soutiennent la biodiversité. Lorsque le changement climatique fragilise la croissance et la santé des forêts, c’est toute la stabilité de ces services qui vacille. Un arbre malmené par la sécheresse ou les insectes finit par relâcher une partie du carbone accumulé, et son efficacité comme puits s’effondre.

Conscients de ces enjeux, les décideurs locaux, qu’ils œuvrent en zone urbaine ou rurale, recourent à des outils pour planter des arbres adaptés. L’objectif : maximiser la capacité de stockage du carbone tout en préservant la solidité des écosystèmes. Choisir une essence pour le climat, ce n’est pas cocher une case sur une liste, c’est penser à la fois long terme et contexte local, en tenant compte de la diversité et de l’équilibre des services écosystémiques.

Quels critères pour choisir un arbre bénéfique à l’environnement ?

Face à l’urgence climatique, la sélection des essences adaptées au climat local devient un passage obligé. Les arbres indigènes ou déjà bien acclimatés résistent mieux aux épisodes de sécheresse ou de fortes chaleurs. Mais le choix ne s’arrête pas à l’espèce : la réussite dépend aussi de l’entretien apporté au fil des ans. Privilégier des arbres à croissance régulière, capables de s’adapter et peu sensibles aux maladies, augmente nettement les chances de succès.

Pour accompagner les collectivités, le Cerema propose l’outil Sésame, une ressource précieuse pour monter des projets de renaturation urbaine ou de végétalisation des villes. Ce référentiel affine la sélection des essences selon plusieurs critères clés :

- Résistance à la sécheresse et aptitude à supporter des températures élevées ;

- Capacité à stocker du carbone et à filtrer les polluants urbains ;

- Apport réel à la biodiversité locale, pollinisateurs, floraison, fruits ou abris pour la faune ;

- Aisance d’intégration dans des projets de renaturation variés.

En ville, la diversité structurelle prend tout son sens : varier les essences renforce la résistance des plantations face aux aléas du climat. Intégrer des arbres pionniers et des feuillus robustes, capables de perdurer, s’avère payant. Le secret d’une végétalisation durable ? Associer intelligemment les espèces, en tenant compte des contraintes du terrain et des projections climatiques locales.

Espèces à privilégier : zoom sur les arbres les plus efficaces pour le climat

Pour contrer le réchauffement climatique, le choix d’essences adaptées au contexte devient décisif. Parmi les valeurs sûres, l’aulne glutineux et le chêne pubescent se distinguent par leur aptitude à stocker le carbone et à résister aux périodes de sécheresse. Leur enracinement profond leur permet de s’implanter sur des sols difficiles, tout en rendant de précieux services : ombrage, filtration de l’air, accueil de la faune auxiliaire.

En zone urbaine, d’autres espèces tirent leur épingle du jeu pour limiter les îlots de chaleur et faire face à la pollution. Le micocoulier de Provence, le liquidambar ou encore le parrotia de Perse conjuguent feuillage dense, longévité et résistance aux maladies. Ils trouvent leur place aussi bien en alignement que dans les espaces centraux des quartiers.

Voici quelques arbres à forte valeur ajoutée pour le climat :

- Chêne pubescent : endurant, capte le carbone sur le long terme et résiste aux sécheresses prolongées.

- Aulne glutineux : améliore la qualité des sols, utile en bord de rivières ou zones humides.

- Micocoulier de Provence : pousse vite, s’adapte à la ville et montre une grande robustesse.

- Parrotia de Perse : feuillage remarquable, s’accommode des variations thermiques, attire la biodiversité.

La diversité des plantations reste la meilleure garantie d’un écosystème résilient. Écarter les monocultures, mélanger feuillus solides, espèces pionnières et arbres à floraison tardive, c’est se donner toutes les chances de voir les forêts et espaces urbains résister aux bouleversements à venir.

Planter un arbre, un geste responsable pour la biodiversité et le climat

Mettre un arbre en terre, ce n’est pas seulement ajouter une touche de vert sur la carte. Ce geste discret a un impact direct dans la lutte contre le changement climatique. Véritable puits de carbone, l’arbre absorbe les gaz à effet de serre tout en améliorant la structure des sols. Il retient l’humidité, limite l’érosion, régule la température et favorise la recharge des nappes phréatiques. Les projets de renaturation urbaine en tiennent compte, alliant végétalisation et adaptation aux changements climatiques.

La présence d’arbres, que ce soit en ville, sur une parcelle agricole ou dans une zone rurale, restaure des corridors écologiques et dynamise la biodiversité. Un arbre adulte accueille à lui seul insectes, oiseaux, petits mammifères et champignons. Son feuillage, ses racines, son écorce offrent autant d’abris qu’il y a d’espèces à protéger. Les services écosystémiques se multiplient : purification de l’air, régulation du cycle de l’eau, soutien à la faune et la flore.

Ces aspects concrets méritent d’être soulignés :

- Capacité à stocker le carbone : certains arbres fixent plusieurs tonnes de CO₂ sur plusieurs décennies.

- Effet sur le microclimat : baisse visible des îlots de chaleur en milieu urbain.

- Restauration des sols : enrichissement en matière organique et frein à l’érosion.

Que la reforestation soit spontanée ou organisée, elle change la donne face à la dégradation des milieux naturels. Les projets menés sur le territoire français et européen montrent à quel point planter un arbre peut transformer durablement notre cadre de vie, pour la nature comme pour ceux qui l’habitent.

Et si, demain, chaque arbre planté devenait le premier maillon d’une chaîne de résilience ? Le climat n’attend pas, la forêt non plus.